ISLANDIA, de LLUÏSA CUNILLÉ

En nada te protege haber nacido en Islandia o en los Estados Unidos. Es indiferente si te perdiste, una vez, en un desierto helado donde todo lo que piensas has de decirlo en voz alta para no volverte loca, o si era una jungla de pobreza en un barrio neoyorkino. Las crisis económicas del siglo XXI son mundiales como las guerras que tatuaron a fuego y muerte la piel del siglo anterior. Los cadáveres que deja su siniestro esmero viven de la mendicidad en las calles del mundo.

A veces, sin embargo, hay esperanzas debajo de las camas, huecos donde esconderse de la frustración humillante. Bajo la cama del adulto en paro, que hace unas semanas era, todavía, un supuesto hombre de éxito, hay un muchacho que se parece a él cuando tuvo quince años. No es un espejismo, porque también lo ve y habla de él esa mujer desconocida con la que comparte el absurdo de esperar cualquier cosa a cambio de un pensamiento donde sobrevivir. Es hermoso, lo vamos a comprobar más tarde, que ni el hombre ni la mujer se extrañen de la aparición de ese quinceañero que ha empezado a aparecer de repente, que se pone la ropa del adulto, lo ignora con arrogancia adolescente, coge su maleta sin preguntar nada, coge su pasaje de avión, una guía de Nueva York para viajeros… Y se embarca para buscar a su madre, de la que no tiene noticias desde hace un tiempo. El muchacho quiere ser cantante de ópera. El adulto quiso ser cantante de ópera y hace tiempo que no sabe de su madre.

La experiencia sobrecoge. El tan sutil como bello y descarnado ejercicio de conciencia que propone Lluïsa Cunillé a quienes asistimos a su Islandia es una oportunidad. Con el profundo estilo y el mágico manejo del rito teatral que acostumbra, su delicado y tristísimo texto hace que, desde que ese muchacho llega a Nueva York, nos olvidemos de que quien tendría que haber viajado era un adulto que lo traicionó. Y es entonces cuando todas las personas que hemos aceptado este viaje estamos inquietas, en cierto modo somos responsables de esa traición en nuestra butaca, tememos por ese chico de inocencia serena, al que le robarán la maleta, como ya le habían advertido que iba a pasarle, al que engañarán porque no caben ni en su mirada ni en su vocabulario ciertas palabras, ciertos comportamientos. Queremos decirle que le están mintiendo, que se están aprovechando de él, que pueden hacerle daño. Que le hemos mentido, que nos hemos aprovechado de él, que le hemos hecho daño. Pero no es posible dialogar con el pasado en el presente, convocarlo… No queremos que llore impotente, no queremos que se sienta culpable de nada porque no es justo que lo sienta así cuando él apenas tiene edad para tomar decisiones. No queremos juzgar a su madre, ni mezclarlo con esa pléyade de seres dolientes a quienes la crisis, las crisis, llevan al territorio siempre infeccioso del resentimiento. Pero vamos a arrastrarlo, lo hemos hecho. No sabemos cómo pedirle disculpas. Entonces queremos que regrese a Islandia con sus abuelos, que se convierta en un cantante de ópera, que sea feliz. No, no es posible volver al pasado para que el presente sea otro…

Y, sin embargo, es él el que nos está diciendo que, una vez, miramos el mundo convencidos de que no había ni engaño ni maldad. Que podemos mirar al mundo así, como él lo hace, como nosotras pudimos hacerlo…Es él el que, en su comportamiento perfectamente sano, nos dice que nuestras sociedades están muy enfermas cuando damos por hecho que lo engañarán, que se aprovecharán de él, que lo utilizarán, que tratarán de amedrentarlo. Que juzgaremos y buscaremos, en el juicio, razones para justificar nuestro egoísmo. Sabemos, con certezas que nos responsabilizan, que su naturalidad es símbolo de grandeza y madurez humanas porque la confianza en los demás es la única garantía de convivencia democrática. Y que, por el contrario, nuestra supuesta perspicacia es la obscena exhibición de cobardía para enfrentarnos a lo que nunca deberíamos dejar que pasara, a lo que nunca deberíamos haber dejado pasar.

Los silencios del chico son la advertencia que llega de su riquísimo mundo interior. Su aparente pasividad es la soberanía de la ética y el respeto. Llüisa Cunillé viene a sacarnos del olvido de todo ello, para recordarnos que ese muchacho de quince años acaso habita, inane, en nuestra más antigua memoria. Y que cuanto más nos obstinemos en olvidarlo, más lejos estaremos de nosotras mismas, porque solo un contundente liderazgo moral como el que él ni siquiera pretende podría transformar el mundo. Así, sin gestas heroicas. Convencidas de que muchas de las maletas que nos han robado no contenían nada suficientemente importante en ellas. Y si se nos saltan las lágrimas no es solo porque tenemos que irnos a buscar a nuestra madre a algún lugar, sino porque no sabemos cómo decir que la corrupción y la mentira nos hacen mucho daño en el corazón, y que ya es hora de cerrar esta miserable manera de concebir las relaciones a las que nos hemos acostumbrado. Lloramos porque tenemos quince años ante la inmensidad del mar de la barbarie… Y solo tenemos la tarjeta de un médico al que hemos conocido en el azar de un tren; le compró una caja a un inventor de máquinas que hacen lluvia y nos la regaló. No abriremos la caja, deberíamos devolvérsela al inventor. Tenemos quince años y queremos ser cantantes de ópera, pero nos han echado de nuestro trabajo y hemos dejado de ser exitosas, puede que ya no tengamos maletas donde guardar nada. Pero no tenemos miedo porque no sabemos qué vivimos en peligro constante. Solo lloramos un poco si pensamos que tampoco allí nos encontraremos a la persona que fuimos, la que tenía el plano de una vida a la que tracionamos…

Islandia: ese lugar en cualquier parte del mundo donde hay que decir en voz alta lo que sentimos para no volvernos, sin remedio, sociedades locas. O mejor: para que nuestros quince años nos salven de la locura.

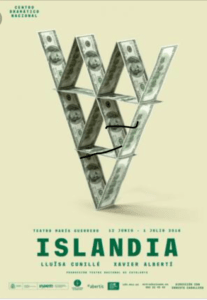

TÍTULO: Islandia

AUTORA: Lluïsa Cunillé

DIRECCIÓN: Xavier Alberti

LUGAR: CDN- TEATRO MARÍA GUERRERO (Madrid)

FECHAS: 12 junio-12 julio 2018